Iron Horse

アイアンホース、鉄馬のことである。「鉄」という字は金を失うと書くからか「鉄馬」とせず「鐡馬」としているページもネット上で見かける。アメリカではバイクのことを(ことさらハーレーダビッドソンのことを)そう呼ぶそうで、日本でもハーレー乗りが自分のバイクを愛でるときなどに使ったりしている。

1903年アメリカ生まれのハーレーダビッドソン、古くからアメリカ人の生活に密着していた馬が時の流れとともに鉄の馬(バイク)へと移り変わって行き、そこから「鉄馬」と言われるようになったのだそうで、ドドドッというハーレーのエンジン音は、馬が走る時の3拍子の蹄の音を再現したものだと言われている。

メカニズムに疎い私なもので、ハーレーのエンジン音について少し調べてみたところ、その3拍子サウンドは、V型45度のエンジンでクランクピンが1本ならほぼ同じ音になるのだそうで、最近のものでもダブル・オーバーヘッド・カムシャフト(DOHC)ならば同様になるとのことであった。

今に伝えられる3拍子サウンド。それは、時とともにエンジンが進化しその音が変わっても、変わることなく受け継がれ、後世に残されていくもの。そしてそれは、世界が抱える環境問題等で世の中が移り変わっていっても、変わることなくハーレーの持つ魅力の一つであり続けるであろうもの。電動バイクがハーレーからも登場し、自動二輪の楽しみ方が、そうした方向へとシフトチェンジしていきつつある中で、変わらず伝承されていくものであってほしいと、願いも込めてそう思う。もっとも、かく言う私の乗っているハーレーは(もちろん電動ではないが)マフラーがノーマルのままの状態(で静か)なので、この車両でその音を体感することは叶わないのだけれども。

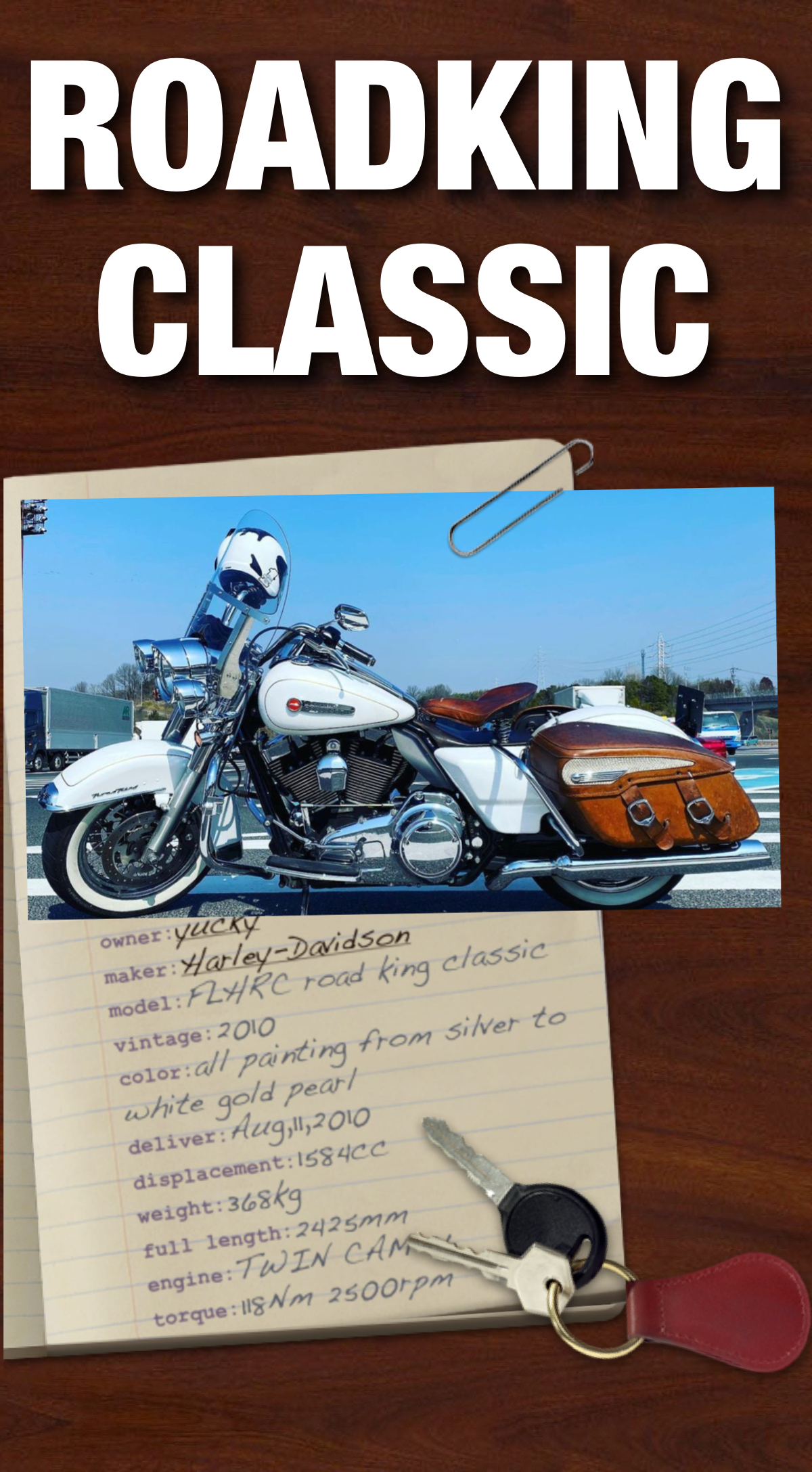

ロードキングクラシックは現在私が乗っているハーレーダビッドソン。2010年式の車両で、車体の色の塗り替えとかバッグの革の張り替えとか細かいとこも色々それなりにカスタマイズして気がつくと結構お金かかったなぁな感じなんだけけどもマフラーとかはノーマルのままにしてて。なので音は静かで軽い感じでズシンと体底に響く感じはない。今のハーレーはノーマルでもいい音してるけど、この当時のハーレーは時期的に規制等色々煩かったりしたこともあってか、かなり静かなマフラーの車両な印象。

大型自動二輪の免許を取得したのは20代の頃。当時は今のように教習所で楽に取れたりしなかったから、飛び込みで試験場へ行って、なかなか合格できない(難関)と言われていた試験を何度も受けて取得した。試験は地域によって多少違うと聞くけども、なかなか突破できなくて諦める人がザラにいたほどの難易度の高さだった。が、だからこそ、中型自動二輪免許しか持っていない人よりも大型自動二輪免許を持っている人の方が事故が少ないのだとその当時の教官に聞いた覚えがある。いずれにしても合格するまでやめずにやる!という強い意気込みがなければ合格など到底できはしないというような、当時の試験はそんな試験だった。

試験には私も例に漏れず1回2回と落ち続けて、そりゃ、受かるまでチャレンジし続ける!と決めてはいたものの、家から試験場までの交通費や受験料など、若くて金の無い身にはけっこう辛くて、それを考えるとそんな何回も行ってられないというのが実際のところで。下手くそで試験に落ちて恥をかくということよりも金欠で断念したくないという思いの方が大きくて、だから何とか早く取らなくては!と、そんなふうに思って、そういうプレッシャーを感じていたのかもしれない。と今は思う。

それにしても、私には、合格できなかった私には、一体何が足りなかったのだろう…

と、一人で色々考えたところで分かりはしないのだから、思い切って試験官に直接落第の原因を尋ねてみることに。するとその試験官は、なんと、「確認がちゃんとできてへんかったからや」と言うではないか。なんじゃそれ、技術が稚拙やからとかじゃないんかいな。ムムムッ なんか私はムカっ腹が立ってきて「ちゃんと首を左右に動かして確認しました!」と言うも「いいや、ここからは見えへんかった」と。

くっそーっっ!見えへんかったて、なんやそれ、もっとちゃんと見とかんかい!と、言いはしなかったがそう思った。

結局、要は自分自身がちゃんとやったか、ではなく、相手にちゃんと伝わったか、ということなのである。相手にちゃんと伝わってなければ結局やってなかったことになってしまう、ということなのである。物事なんでもそうだけども、それをこんなところで改めて実感することになろうとは。まあ確かに言葉でも、相手に自分の言いたかったことがちゃんと伝わってなければ結局何も言わなかったのと同じことになってしまうから、こちらの思いができるだけちゃんと相手に伝わるように、自分の持ってる言葉で、その限りを尽くして相手に伝えなきゃならないんだよね。ネット検索もまたしかりで、得たい答えが得られるような質問(検索)をしなければ得たい答えは得られない(ちょっと喩えが違う気もするが)。ということで、あの時の試験の確認も、ちゃんと確認したことが相手にわかるようにしなければならなかった、ということなのだろうね多分。

では、どうすれば受かるのか。あのままでは、こちらがちゃんと確認しているにもかかわらず、遠くからではそれがわからないからと、いつまでも落第し続けることになってしまう。実際、真っ黒のヘルメットでは首を左右に動かしてたって、それが本当に動かしてるかどうかなんて判別なかなかつかないだろうと私も思うし。で、程なくして私はある秘策を思いつき次の試験でそれを実践してみることにしたのだった。甲斐あって試験は見事合格。さすが私!なんでもやってみるもんだと、ちょっと自賛してみたり。しかしてその秘策とは、、、真っ黒のヘルメットに真っ白なビニールテープを1本真っ直ぐに貼ること。縦にまっすぐ、1本だけ。なんと簡単で安価な微笑ましい秘策であることか。そう、これなら遠くで見ている試験官にも首を左右に動かしたことが一目で認識できるはず。我ながらナイスなアイデアであった。

あれから長い年月が過ぎて、限定解除が教習所でも取れるようになった今となっては、当時の合格までの受験回数などあまり意味を成さない気もするが、当時を知る人の中にはその回数で競いたい人もいるので、そういう人には、聞かれたら3回受けてダメで4回目でパスしたと言っている。手元にある受験票は3枚だから3回目で合格したということな気がするのだけれど、ひょっとしたら4回目の受験票がないのは紛失したからなのかもしれないし、いや3枚はあって4枚目だけ紛失というのは考えにくいからやはり3回しか受けてなかった気もするし、もう随分と前のことであまりよく憶えてなくて、というかそんなこと他人様にどうでもいい話なわけなんだけども私にとっては人生の比較的重要な1ページだったりするので、くどくど書くに至った次第。回数こそさほど重要ではないものの当時の標準よりも早くに合格することができたというのは自分としては、数少ないとても誇らしいことなので。

ところで、この免許を取得するには「車両の引き起こし」というのができねばならないわけだが、これがまた思いのほか大変で。一般道やサービスエリアなどで非力そうな人が二輪車両を難なく自在に操っている様子を見るにつけ、バイクに乗らない人たちの十中八九が、さほど重いものでもないのかと、そんな風に思うようだが、さにあらず。大型自動二輪の車両重量は、教習車で約230kg、私の乗っているハーレーで約370kgと決して軽くはない重量。ハーレーは、流石鉄馬というべきか、鉄でできているだけあって、どれも見た目よりもずっと重い。

余談だが、あの草薙素子の義体の重量が約200kg(と、どの作品だったかで言っていたように記憶していて)、なるほど全身がほぼ金属製になるとそれぐらい(バイク1台分ぐらい)の重量になるかも。と思ったり。

この日本地図の赤く塗られたところが、これまでに自分のハーレーで自走して訪れた都府県。まだ走ってないところへ行ってみたいけど、起点が関西だと北の方へ向かうのはなかなか難しくて。